xlab Showcase 2022 “Interverse of Things” オンライン展示オープンしました(2022.2.10-16)

東京大学大学院筧康明研究室の今年度の研究・制作活動の成果を発表・展示するオンラインイベントxlab Online Showcase 2022を開催いたします。所属学生・研究スタッフによる成果発表に加え、人類学者の森田敦郎先生をゲストに迎えるトークセッション、そしてオンライン展示「Interverse of Things」で構成されます。

研究発表及びトークセッションは2/12(土) 13時からZoom Webinar / Zoom上にて(Peatixでの事前登録が必要です)、オンライン展示は2/10(木)から2/16(水)までの1週間特設ウェブにてご覧いただけます。

昨年に続きオンライン開催となりますが、皆様のご来場・ご参加をお待ちしております。

概要

東京大学大学院情報学環筧康明研究室成果発表会xlab Online Showcase 2022

1.オンライン展示「Interverse of Things」

開催日時:2022年2月10日(木)〜2月16日(水)

開催方法:オンライン開催(https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2022/)

2.研究発表+ゲストトーク

開催日時:2022年2月12日(土)13:00〜18:00

開催方法:オンライン開催(Zoom WebinarおよびZoom)

参加無料。事前登録が必要です。Peatix(https://peatix.com/event/3146607/)よりお申し込みください。

プログラム:

第一部: 研究発表(13:00-15:00)

筧康明/Harpreet Sareen/開元宏樹/伊達亘/久保木仁美/佐久間響子/高友康/中野太輔/渡辺啓介

第二部: ゲストトークセッション(15:00-16:00)「Interverse of Things ―それぞれの世界の重ね方―」

登壇者:

森田 敦郎(大阪大学大学院人間科学研究科 教授)

筧 康明(東京大学大学院情報学環 准教授)

齋藤 帆奈(東京大学大学院学際情報学府)

和田 夏実(東京大学大学院学際情報学府)ほか

第三部: インタラクティブ研究発表セッション(16:00-18:00)

所属メンバーによるZoomでの研究発表

本イベントに関する問い合わせ先:

東京大学 筧康明研究室

info[at]xlab.iii.u-tokyo.ac.jp

備考:

・ 研究発表+パネルトーク第三部のインタラクティブ研究発表は、秘密保持の覚書に同意いただいた方のみ入場いただけます。詳細はPeatixを通じてご連絡します。

xlab Showcase 2022 “Interverse of Things” 開催のお知らせ

東京大学大学院 筧康明研究室2021年度研究・制作成果発表イベントを開催いたします。 イベント内容に関する詳細情報はSNSを通じて順次公開いたします。 Twitter: @xlab_utokyo Instagram: xlab_utokyo xlab Online Showcase ウェブサイト: https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2022/ ■開催期間 オンライン展示: 2022年2月10日(木) - 2月16日(水) オンライン研究発表会(要事前予約): 2022年2月12日(土) 13:00-18:00 *ゲスト:大阪大学森田敦郎教授 ■参加費 無料 *2月12日のオンライン研究発表会は予約フォームより事前予約をお願い致します。

「Linecraft | 自分だけの空間をつくるためのワークショップ」FUTURESCAPE PROJECT 2021参加のお知らせ

東京大学筧康明研究室では、象の鼻テラスが主催するFUTURESCAPE PROJECT 2021公募プログラムに参加します。「Linecraft | 自分だけの空間をつくるためのワークショップ」と題して、来場された皆様とのワークショップを実施いたします。コンベックステープを使いながら「自分の居場所」となる空間をデザインしてもらいます。成果物の一部は、そのまま作品として展示いたします。皆様のご来場とご参加をお待ちしております。

■日時(天候等の理由で時間帯が変更になる場合があります)

ワークショップ:

2021年10月2日(土)12:00-13:00/15:00-1600

2021年10月3日(日)12:00-13:00/15:00-1600

(展示は10:00-18:00まで行います。)

■場所

象の鼻パーク / 芝生エリア(開港の丘)

https://goo.gl/maps/qi1SroqSpFU8xuSg9

■参加費

無料

■事前参加予約はこちらから

https://select-type.com/rsv/?id=Zo17ff4o-eg&c_id=192515

■参考リンク

ワークショップ紹介

https://fsp.zounohana.jp/2021/programs/3-9/

FUTURESCAPE PROJECT 2021

https://fsp.zounohana.jp/2021/

Ars Electronica Festival 2021でAlgaphonを展示します

今年はオンラインと現地のハイブリッドで開催されるArs Electronica Festival2021にて、新作のAlgaphonを展示します。

会期は2021年9月8日から12日で、オンライン展示は下記のウェブサイトで鑑賞・体験いただけます。

(声を吹き込むには LIVE STREAM -> RECORD YOUR AUDIO MESSAGEにお進みください。ChromeとFirefox推奨)

https://xlab-utokyo.github.io/algaphon/

Algaphon

Harpreet Sareen + Franziska Mack + Yasuaki Kakehi

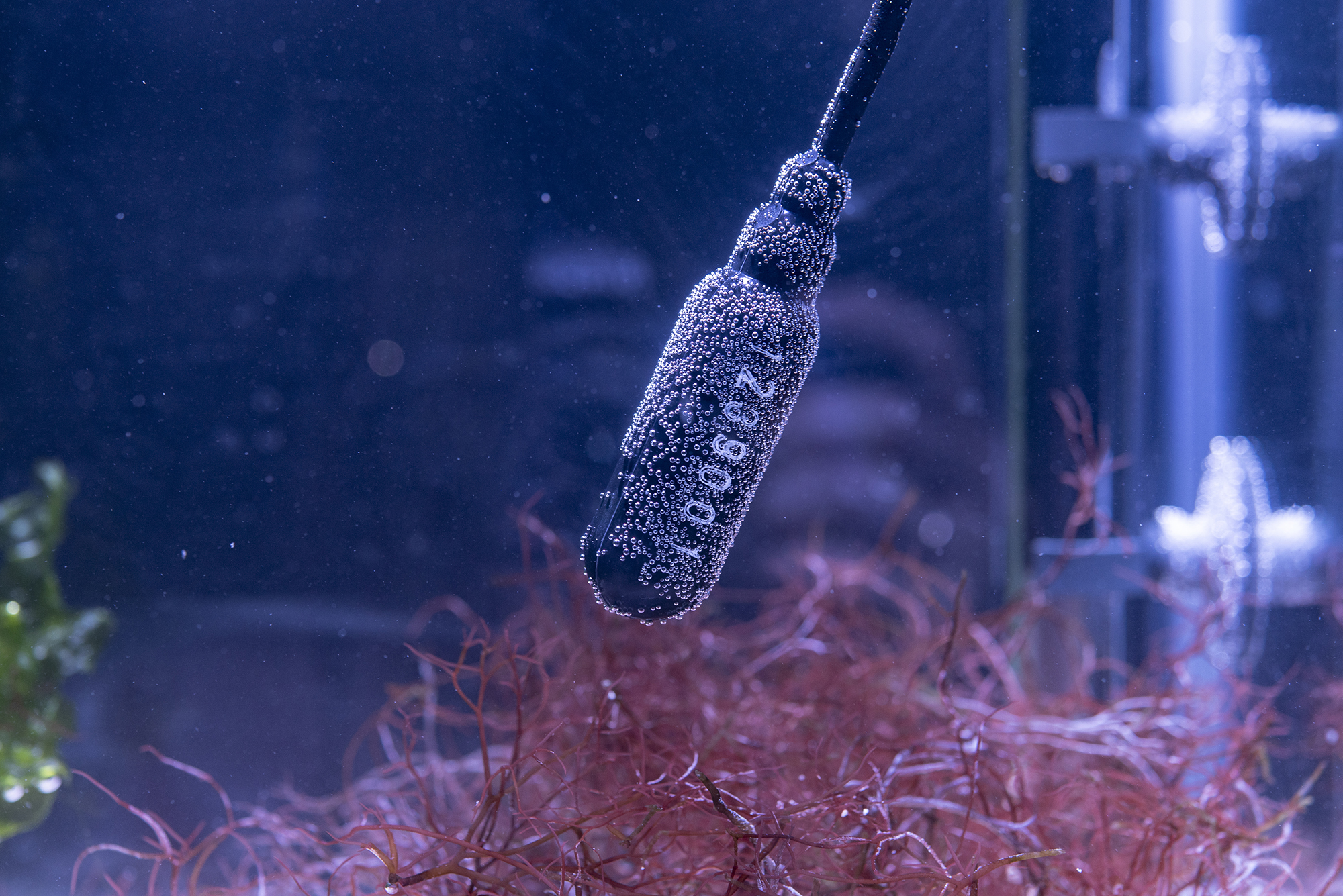

Urban environments and manicured nature, with unseen native diversity, have resulted in forgotten evolutionary histories and a reduced understanding of ecosystem relations. In this context, especially the aquatic plant biosphere is the object of collective amnesia. Algaphon is a hybrid installation where algae bubbles that ring at Minnaert frequency near algal filaments are rendered audible through a hydrophone. Online visitors can leave a voice message that is translated into photosynthetically active radiation (PAR) variations in a remote aquarium. The algae bubble’s response to human speech is then recorded and emailed back to the visitor to engage in a reflective dialog with algal species. The installation refocuses attention on nonvascular physiological mechanisms and invites viewers to think about how environments exist in a heightened dynamic to adapt to human actions.

Algaphonは、水中の藻との「対話」を行うオンライン参加型ハイブリッドインスタレーション作品です。オンラインの参加者は作品に短い音声メッセージを入力します。そのメッセージは時間軸を引き伸ばされ、遠隔地の水槽に照射される光(光合成活性放射(PAR))の変化に変換されます。水槽には水中マイクが設置され、光に反応して藻類の周りに生成される気泡の音を収録します。本作品では、これを体験者の声に対する藻類の応答として捉え、録音された音を参加者にフィードバックすることで、藻類との対話を行います。都市環境や人工的な自然の中で、私たちの多くは生物の多様性や進化の歴史を意識することなく生活しています。特に身近に存在する水生植物の進化や役割に関する注目や理解は高くありません。このインスタレーションでは、水生植物の人間とは異なる時間軸や環世界を、インタラクションを通して鑑賞者と捉え直します。

What’s the Matter? Online Talk 004を開催します(2021/8/01)

東京大学筧康明研究室が企画・主催するオンライントークイベントWhat’s the Matter? Talk 004『コンヴィヴィアル・テクノロジーのつくりかた』を開催します。

筧研究室では、マテリアルインタラクションに関する研究開発とエクスペリエンスデザインを接続する「Material Experience Design」を標榜しています。Fashion Tech News(*)と連携し、アート、デザイン、テクノロジーなど様々な領域の一線で活躍するクリエイターや研究者の方々をゲストに迎え、その創作や研究の動機や秘訣を紐解きながら私たちの活動との共通項や違いを見出し、マテリアルを通した体験創造の「未来」について議論を展開していきます。

今回004は、今年4月に「コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ」(BNN出版)を刊行された緒方壽人さん(デザインエンジニア/Takram)をお迎えし、本書で提唱されるコンヴィヴィアル・テクノロジーの概念やその背景についてのお話を伺います。緒方さんはTakramのメンバーとして、筧研究室も参画するJST川原ERATO万有情報網プロジェクトに参加し、本書でも述べられる「感じ、考え、動く」ことを特徴とするテクノロジーやプロダクトのあり方について議論や開発を共にしてきました。トークでは、テーマを「コンヴィヴィアル・テクノロジーのつくりかた」として、コンヴィヴィアル・テクノロジーの可能性やコンヴィヴィアルな関係の実現に向けた挑戦について考えると共に、筧研究室のメンバーも交えながら、インタラクションやデジタルファブリケーションなど研究への期待や応用可能性についても議論を展開してみたいと思います。

(*)Fashion Tech News: ファッション×テクノロジーの最前線の情報をZOZOテクノロジーズが独自の視点で発信、ファッションテックの未来を切り拓くメディア。https://fashiontechnews.zozo.com/

協力: Fashion Tech News

日時: 2021年8月1日(日)14:00-15:00(終了時間は予定です)

場所: オンライン Zoom Webinarを予定(リンクや参加方法は当日までにお伝えします)

参加費: 無料(要事前登録)