「xlab Showcase 2024 “Well-tangled -混淆と調和”」トークイベント レポート

マテリアルが絡まり合う先の「良い塩梅」をめぐる実践

取材・文:須藤 菜々美

東京大学筧康明研究室(以下、xlab)では、動的な素材とのインタラクションによる新しい体験や表現を創出し、毎年3月に成果発表を行なってきた。2023年度の成果発表の場として展覧会「xlab Showcase 2024 “Well-tangled -混淆と調和”」を2024年3月8日〜11日に開催。さまざまな手法によるプロトタイピングを提示し、複合的に絡まり合うマテリアルが次に見据えるステージについて問いかけた。その開催に合わせて実施されたトークイベント「混淆と調和の探究」では、キュレーターの四方幸子氏と文化人類学者の久保明教氏を招き、今回の展示のテーマやxlabを掘り下げるような議論が交わされた。本稿ではその様子をレポートする。

ものと解釈との狭間で「Well」を問う

筧 康明(東京大学 大学院情報学環 教授)

筧 康明(以下、筧):

まず私の自己紹介をしますね。私はもともと電子情報工学を研究していて、そこから拡張現実空間におけるスクリーンやディスプレイ、プロジェクションマッピングなど、現実空間に映像が重なることで、テクノロジーと人間の間の新たなインタラクションを生むことに興味を持ちました。そして、その身体性に着目しながら、メディアアートの領域で作品を制作するようになりました。

制作活動の中で、工学的な技術研究が創出する意味や使い方をいかに周りの人を巻き込みながらアレンジできるかと考えるようになり、主な関心対象が視覚から触覚へと移っていきました。そして、形そのものが変容するマテリアルをつくりたいという動機のもと、建築、生物学、材料科学などあらゆる学問とコラボレーションしながら、マテリアルという概念を拡張させる取り組みに至りました。そのような自身の経緯もあってか、現在のxlabには、芸術分野をバックグラウンドにしたメンバーがおよそ半分を占めています。

四方 幸子(以下、四方):

私は1990年代初頭から、当時のアナログとデジタルをつなぐ情報の流れを取り上げてキュレーションを行なってきました。明日は“3.11”ですが(トーク実施日は3月10日)、その頃から技術とシステムを日本がどう受容してきたかを問いながら。リサーチを続けています。最近の自著に『エコゾフィックアート – 精神と社会を繋ぐアート論』(2023, フィルムアート社)がありますが、タイトルにある「エコゾフィー」というのは「エコロジー」と「フィロソフィー」を組み合わせた造語です。3つのエコロジーとして自然・社会・精神を挙げ、それらがサーキュレーションしていけないかということを試みています。

久保 明教(以下、久保)

自分はテクノロジーについて人類学の観点から研究しています。修士論文や『ロボットの人類学』(2015, 世界思想社)では、ソニーのロボット「アイボ」について考察しました。アイボはペットの犬と人間のコミュニケーションをモデルにして開発されていますが、当初の販売戦略としては技術に詳しいひとが主な購買層として想定されていて、「先端技術の見世物」のような製品イメージが中心的でした。万博で展示されるロボットみたいに、最新のテクノロジーに基づく精巧な動作を鑑賞してもらうというイメージですね。ただ、実際に販売が始まると、特に技術に詳しくない多くの人たちもアイボを購入しました。開発者が執筆し『日本ロボット学会誌』に掲載された論文では、さまざまな生活環境のなかに入っていったアイボが自分たち開発者が意図した通りに動作しているとは思えないにも関わらず売れ行きが好調なことには、アイボが「自分の思う通りに動かないことに対してユーザが自分なりに都合よく解釈を与えて満足するという不思議な作用の存在が寄与しているように見える」と書かれています。

例えば、アイボは赤外線センサーによって障害物を認識し回避するように設計されていました。でも、これは実際にアイボを購入して共に暮らした自分も経験したことですが、冷蔵庫とキッチンの間とか本棚と壁の間みたいな狭いところに迷いこんでしまうようなことがしばしば起こります。放置していると、それでも歩きまわろうとして自ら機体を破壊しかねないので、アイボの購入者(「アイボ・オーナー」と呼ばれていました)は危なそうなときはすぐにアイボの向きを変えるという動作を意識しなくてもできるようになっていきます。それでもアイボが頻繁に同じ場所に向かうと「よっぽどその場所が好きなのねぇ」みたいな認識になるわけです。開発者の視点だとこれはオーナーの「自分なりに都合の良い解釈」だということになりますが、こうした解釈はアイボが生活空間を動きまわるということがなければ、そもそも意味を持ちえないですよね。狭いところに迷いこんで自壊しかねないというのは、「先端技術の見せ物」という当初のイメージからすれば、センサーによる障害物認知の機能不全という「バグ」なわけですが、オーナーとアイボの日常的な相互作用のなかではこうした機能不全がしばしばアイボの個性や成長を表すものになっていました。あるいは、実家にアイボを連れて帰って、遠巻きにみていた父親があまりはっきりしない発声で「お手」と言ってもアイボが反応しない、ということが繰り返し続いて「お父さん嫌われちゃったね」となったこともありました。これも音声認識の失敗という点ではバグですが、アイボに対して距離感のある父の態度・不明瞭な発声・反応の無さの共起には確かな規則性があるわけで、それを嫌われたとみなすことは「自分なりに都合の良い解釈」だと言いきれるのか、と。

開発者の論文では、アイボの物理的なメカニズムとオーナーの解釈は明確に区別されていて、前者で説明できないものが後者で説明されることになります。その当時(2000年代前半)の人類学でも、モノが持つ物質的・物理的な側面と人間の解釈をつうじてモノが特定の意味を持つ文化的な側面を区別したうえで、主に後者について分析するというスタンスが一般的でした。でも、アイボの調査を進めるなかで、モノと解釈、機能と意味、機械と人間、科学と文化というのはそう簡単に切り分けられないのではないか、と考えるようになりました。そこで、先の例のような、アイボとオーナーの相互作用のなかで「バグがバグではないものになっていく」プロセスに注目しながら、モノと解釈という二分法では捉えられない領域をいかに言葉にしていくか、ということが自分の最初の問題設定になったわけです。

今回拝見した展覧会でも、多くの作品がモノと解釈のあいだ、工学的機能と美学的意味のどちらにも還元されない領域を探求しているように見えました。ただ、そこで提示されているものを「Well-tangled」というフレーズでまとめた時、何をもって「well」と言えるのか、ということが問題になりますよね。物質と意味の二分法で考えればこの問いに答えるのは簡単で、前者では機能や利便性、後者では解釈の有意性(relevance)という観点から良い(well)かどうか判断できる。バグがバグとして除去されるのではなくバグではないものになっていくことができるのも、それが何らか新しい「良さ」を持ちえるからだと思いますが、その良さを判断する基準が事前に用意されているわけではないですよね。これは大学院生を指導する時によく言うことですが、研究というのも今までやられていないことをやれば「新しい」ということにはなりません。今までやられてきたことの「良さ」とは異なりながらそれを包みこめるような「良さ」がないと「新しい」とはみなされないわけですが、今回展示されていた作品でも似たようなところはあると思いますので、何をもって「Well」となるのか、というところについて今日はお話できればと。

齋藤 帆奈(以下、齋藤):

:私はxlabの博士課程に在籍しています。学部は多摩美術大学の工芸学科出身で、素材はガラスを扱っていました。多摩美ではメディアアートも有名で、情報芸術コースの授業も受講し、ガラスを用いたキネティックアート作品を制作していました。また、同じコースでバイオアートの講義にも出会い、卒業後からは「metaPhorest(早稲田大学生命美学プラットフォーム)」に在籍しています。そこで生物学系の学生とも議論や制作を重ねるうちに、この領域は芸術表現という枠には到底収まらないと感じ、研究・論文としても発表したいと考え、xlabの門を叩きました。

現在は「真正粘菌(アメーバ状の原生生物の一種)」という、知性をもつとも言われる生物を用いた作品制作をしています。非人間の存在がいかに創造性を発揮するかをテーマに、粘菌が色素と混ざったエサを選び広げることを絵画に見立てた作品を発表しています。

「Eaten Colors – Cube -」齋藤 帆奈

先ほど久保さんが仰った物質と意味については、我々人間も含め生物では一体化しているものですよね。コンピューターにおいても、当初は人間の推論だけを模倣するというコンテクストで、身体と脳のプロセス(神経系)が切り分けられるという前提だったけれど、もはやコンピューテーションする物質とコンピューテーションそのものが切り分けられない状況になっていて、xlabのバックグラウンドにも関係する視点ではないかと思います。加えて、工学的だったコンピューターが想定と異なる使われ方でズラされるという動向が80年代からのメディアアートにあると思い、久保さん、四方さんをお呼びした次第です。

「バグ」が「バグでないもの」になる

久保 明教(一橋大学社会学研究科 教授)

齋藤:

まず、本来は機能しているか否かを工学的に切り分けて設定されていたところに対して、アイボオーナーとアイボとが関係を結ぶ中でバグの意味が再解釈されていくところに“tangled”の様相があると思います。久保さんと以前にお話した際に、工学の側面だけで見るとその状況をつくることは難しいとおっしゃっていたのが印象的でした。

久保:

アイボはペット型ロボットとしてデザインされていますから人間が怪我するようなことにはなりにくかったですが、もちろんバグというのは危険なものでもありますから、工学的な文脈では可能な限りバグを排除するという方向が中心になるのは当然だとは思います。日々バグを排除し続ける膨大な努力によって、規則に従って動作する機械とそれを道具として用いる人間という対比がなんとか維持されているとして、両者の非対称性を前提にしないで考えたり作品を作ったりすることは、既存の「良さ」に対する批判という点では確かに有効です。「ポストヒューマン」や「脱人間中心主義」というのも同じ構図だと思うのですが、ただこれらはあくまで「人間を中心にして考えない」という否定形の表現ですよね。「(人間を中心にして考えないのであれば)このように考えられる」という肯定文にはまだなっていない。批判というのは、既存の「良さ」を精緻に把握することと未知の「良さ」を徹底的に探求することの両方の緊張関係によって強度をえるものだと思いますが、「バグがバグではなくなる」というプロセスもあらかじめ安心・安全な範囲に限定されている限りは既存の良さに回収されてしまいやすものだと思います。この辺りについて、xlab ではどのように「well」を模索されていのかについて伺いたいですね。

筧:

僕らもまだ「Wellとは何かを考えましょう」と問題提起している状態なんですね。技術的なアプローチであらゆる要素が絡まった先に、いま何を作り出そうとしているかをきちんと考えなければならないと思います。「Well」はWell-beingからの参照になりますが、このWellの部分を明らかにする作業が重要です。もちろん批判する態度も大切ですが、何かを作り出すことの先に、良い悪いという価値基準を見出していければと思います。

そこで、具体的にプロトタイピングしていくことで、まず批判の先の最初のステップを踏むことができます。もちろん、危険や環境への影響という懸念があることを理解した上で、安全な中でのバグ、そして思考を可能にするというところが重要なアプローチだと思っています。しかし、何もアクションを取らないと議論が進まないので、スペキュラティブ且つ実際に体験できる形で提示する、ということを大事にしています。

四方 幸子(キュレーター/批評家)

四方:

久保さんのように意見が出ることが何よりも大切だと思います。作品として提示されたある一つのものが答えというわけではない。作品もこれから発展していく可能性があり、リサーチやシステムなど色々な形で(xlabは今回のように)年1回、今あるものを発表する。その状況を受けて、ラボ内外のみんなで考えていくということが重要だと思います。(アウトプットで)問題提起し、その投げかけに対して考えを巡らせるということですね。

そして「バグがバグでなくなる」という話題についてですが、バグが発生した最初の1回目というのは驚きであり、その場ではすぐに対処できないこともあると思います。それがクリエイティブな形で変容することでさらに面白くなることもあれば、バグへの耐性がつくという場合もあると思います。

また、「Well」も一定ではなく、グラデーションの概念だと思います。言葉遊びのようですが、“Well”(井戸)のように、色々な土壌から水が循環し、滲み出てくるものが“tangle”されるというような解釈を提案したいです。

「TensionMod」呂 亜輝/佐倉 玲/筧 康明

四方:

先ほど展示を観させていただいて、下記のような印象を持ちました。マテリアルが固定ではない、もしくは固定の場合も柔軟に変容する、という傾向を感じて面白いなと思いました。

・マテリアルがソフトである

・構築可能、そしてモジュールベースで可変的である

・流体力学を中心にしたものが多い

・水や植物など、ウェットなマテリアルが重要になっている

また、もう一つ挙げたいのがコントロールの問題です。技術的な経緯においてもコントロールのためにバグは制御し、ピンポイントで作りたい形態や状況をつくり出すということが重要になってきますが、xlabの作品にもそれを感じました。例えば、制御された水滴や泡を見ると、美しく、そして驚きがあるんですよね。ある種ダンスやパフォーマンスをしているかのような感覚を覚えました。しかしその裏には複雑なプログラミングやシステムの構築などかなりの時間をかけた準備があったでしょうし、失敗も経たのではないかと思います。その見えない試行錯誤から培われたものが、筧先生との共作や既存の研究の応用などという形も含めて、歩き出し始めているような印象を受けました。

また、xlabにはアート系・工学系・留学生などさまざまなバックグラウンドの方が集まっていますよね。90年代初頭のメディアアートでも、建築やアート、演劇など色々な分野の人が集まっていたように、自分の領域に満足できない人が集まっているように感じます。思考回路や手法の違いを目の当たりにし、刺激し合える経験ができるのではないかと。

齋藤:

四方さんの「自分の領域に満足できない人が集まっている」というのがまさにその通りだと思います。「自分の領域に満足できない」という状況は個々人の問題によるものではなく、社会状況も大いに含まれるのではないでしょうか。久保さんがおっしゃっていたように、自然と文化では切り分けられないという状況下で漏れ出たものが前景化した環境があると思うんですよ。。

例えば人新世という時代で自然と人間の相互関係が顕在化している中で、私の制作に至るまでの文脈としても「非人間中心デザイン」の潮流がありました。ではこれについて美大のデザイン科だけで取り組むのか? と考えると、必然的に生物学も関わってくる。既に整理されたカテゴリではうまくできなくなっている現状があると思います。そこで、今の学問の区分自体に疑問が湧き、色々な専門をもった人を受け入れてくれる場所としてxlabがあるのではないかと思います。

筧:

xlabは多様な在籍メンバーが自由に研究活動をしていて、まるで動物園のようなんですけれども(笑)。バグを消すべきものとして見るか、面白がって見るかと考えたとき、xlabでは余白の部分を伸び代という価値として見る人が多いと思います。既存の工学的な世界ではバグはリスクであり、あまり認められていない概念でしたが、このラボでは余白に対して色々な角度からアプローチして、同時に一つのテーブルを囲んで延々と議論するということができます。僕はその先にどのようなところに行き着くんだろうか、という関心があり、これまでになかったような分野の人たちがxlabに集まったらいいなと思っています。

齋藤:

今の筧先生の話を聞いて、否定形ではない「Well」とは何か、というところに立ち戻っても良いですか? xlabに集まっているメンバーは、ジャンルはバラバラですが、「ものを作る」という点では共通していると思います。四方さんの展示のご感想にあった「繊細にコントロールされている」ということについて、私が工芸を学んでいたとき「ガラスとして成立しているかどうか」という言い方をよくされました。というのも、ガラスの性質はとても繊細で、熱の変化によって歪みが起きたり割れたりしやすいんです。「ものを作る」という活動の中には「作る」という言葉以上の暗黙知のような価値基準が含まれており、これが何らかの「Well」の共有につながっているのではないか、と思いました。

四方:

それは、齋藤さんにとってのガラスのように、みなさんがバックグラウンドにそのような価値基準を持っているからですよね。

齋藤:

そうだと思います。

筧:

ソフトロボットの領域において、「いいかげん(良い/いい加減)」という表現があります。英語にすると“good”というよりは“right”という状態を指す方が適しているかもしれません。必ずしも「こう機能する」ということでなくても、「いいかげん」で回収できるという塩梅が存在します。これはテクノロジー全体として考えなければならない部分で、今後「Well」が何かを定義づけていく上での切り口になるのではないでしょうか。

齋藤 帆奈(現代美術家/xlab 博士課程)

よいコントロールの循環をいかにデザインするか

久保:

四方さんの言われた「コントロール」という言葉が頭に残って色々考えていました。

今月僕は今回を含めて3つの「展示」を見ています。一つ目は、宮城県のある小学校跡地での展示です。その小学校は東日本大震災の際に津波で半壊し、多くの被害があった場所で、今は震災遺構となっているのですが、校庭の傍に作られた展示室で職員の方から30分ほど説明を受けました。ハザードマップではこの小学校は津波の浸水想定区域に入っておらず、むしろ避難場所として位置づけられていたために、津波が到達する直前まで学校の教員たちは生徒を校庭に待機させていたそうです。土砂を巻き込みながら事前の想定を超える高さの津波が小学校に近づくと、裏山に逃げようという意見も生徒から出たそうですが、書類上で避難場所として定められていた小学校付近の特に高い場所にない空き地に避難し、その殆どが亡くなってしまったということでした。職員の方が最後に強調していたのは、この悲痛な出来事を教訓として普段から防災意識を強く持っていただきたいというメッセージでしたが、でもそれは、職員会議で配布される書類の片隅に非常時の避難場所として記載された空き地の標高まで常に精査すべきだということを意味するのでしょうか。全てをコントロールできる/すべきだいう前提でいくと、関連する無限の項目をチェックしなければいけなくなります。

二つ目は、同じく東日本大震災の際に施設の安全性が損なわれず近隣住民の避難場所になった原子力発電所の「展示」でした。ここでは全てを安全にコントロールできているということが繰り返し強調されるのですが、VRゴーグルを用いて発電所内部の空間の広大さや防災用の防護壁の巨大さを体感できるようになっていたことが印象に残っています。原発というのはもちろん人間と自然が絡みあうことで稼働しているわけですが、その絡まりあいには人間的なスケールを超えた崇高なものが生じざるをえない部分があるようにも感じます。

震災遺構となった小学校における地震と津波と児童と裏山と教育委員会と職員会議と書類の絡まりあいは「よく」なかったのでしょうか、円滑に稼働し続けている原発は「よく絡まっている」のでしょうか。それらの絡まりあいや「よさ」は今回の展示とどう比較したり関係づけられたりできるでしょうか?

私が学生に対して、技術決定論、社会構成主義、そしてアクターネットワークセオリー(ANT)という3つの理論の中でどれが妥当だと思うかと聞くと、ANTではないかという声が多く返ってきます。しかし、それはスマホがある前提に囚われているからですよね。スマホの性能が上がっていくこと、つまりコンピューターの情報処理能力や計算力の向上が人々の膨大な研究の積み重ねのもと実現していることについて議場に上がっていないのは、昨今の原発をめぐる態度と同じ状況です。このように例を挙げて、見る範囲を限定すれば言えるけれど、同時に言えない範囲も存在します。原発のコントロールと会議のコントロール、社会のコントロールはどう違って、どう関係できるのか。受ける印象は全く違うけれど、その考え方においてはxlabの展示と石巻で観た展示には似ている点もあると思います。そもそも人間と自然が混じり合わないと原発は動かない、というふうに。

四方:

東日本大震災発生の少し前に制作された、ドイツの原子力発電所を映した『アンダー・コントロール』というドキュメンタリー映画があります。本作では、最新技術を駆使した大規模なものができると自然と崇高性を帯びてしまい、シンギュラリティの問題と同様に、技術を崇高化し、抗うことなくその世界に同化しようとしてしまう様子が見てとれます。そのプロセスには、どう考えるか・どう関わるか、という問いがないんです。原発はもともとコントロールできるものではなく、放射性物質の維持のためには、常にケアが循環されていかなければならないですよね。これはドイツの哲学者ハイデガーの技術論にもある見解ですが、常にケアし続けなければならない技術はコントロールできているとは言えないんです。コントロールできる、という考えの危険性を知らなければならないですし、「バグ」とは大災害のような緊急事態を指す場合もあり、「誰かが解決してくれる」という未来任せで思考停止の状態は危険です。それは今も同様です。20年ほど前まではGPS、監視カメラは怖いものとして捉えられていましたが、今ではすっかり馴染んで当たり前のものになっていますよね。筧先生はこのようなコントロールの問題についてどうお考えになりますか?

筧:

今回展示している中には液体や植物の作品もありますが、信号を入れた通りに動いても面白くないし、むしろそれを望んでいません。その枠を超えて揺らぎが生じたときこそ「Well-controled」な状態に至ると思っています。マテリアリティに委ねるところをデザイン、あるいはコントロールしている感じでしょうか。そのためにあえて途中で止めるということをしています。触覚や嗅覚に関する技術など、理論化して突き詰めても理想形に辿り着けないという研究もある一方で、私たちは素材に委ねています。与える影響はシンプルな刺激ですが、コントロールし切れない方が、最終的にリアリティが生まれると思うんです。そこをいかに意識的に設計できるかが、インタラクションデザインにとって重要だと思います。その設計の再現性についてはすごく説明が難しい側面もありますが、感覚として追いたいものはそこにあります。それをコントロールというのか、バランスをとるというのか、関係性の構築というのか…。こう入力したらこう出力されるではなく、その先の関係構築へと考え方を変えなければ先へは進めないので、そのための色々なアプローチを試しています。

「Immersive Flora」胡 悠扬/Cyprien R. Fol/Chiaochi Chou/筧 康明

四方:

絶対にコントロールできないと思っていたものがコントロールできるようになり、その先にズレが生じ始めるというのが、非常に面白い塩梅かもしれないですね。

筧:

しかし完全なノイズ、ランダムというのは問題であって、ある種のランダムに見える余白の部分へ眼差しを向けていくことが重要だと思います。形式化すべきところは整備し、評価するということはかなり工学的にストイックにやるけれど、それ以外の価値を捨てないということですね。

未完成を探求しつづけるアティチュード

久保:

既存の基準に依拠しない制作行為には「いつ完成することになるのか?」 という問題がつきまといますよね。研究論文でも作品でも、どこかで終わらせないといけない。今回の展示ではアートや工学などの様々な基準、それぞれに異なる終わらせ方の作法が混在しているように見えましたし、それらの間のズレが一つの作品でも複数の作品の間でも見られるようと感じたのですが、皆さん何をもって完成とされているのでしょうか?

筧:

xlabを観察されていた人類学者の方に僕も同じ質問をしたことがあります(笑)。僕に関して言えば、ドライに言えば終わりとは「デッドライン」ということになりますね。研究に対するある種の結論のタイミングとして論文やプロジェクトの発表がありますが、その一方で完成しないようにするにはどうしたらよいか、という取り組みでもあると思います。そこをオープンにして、さらに変わり続けていくためのテクノロジーでありマテリアルである、というところを努力しています。

四方:

完成しないと思いますよ。メディアアートでも探求でも終わりがないことが重要で、永遠と続くし、新しいものも生まれていく。バージョンアップする場合もあれば、最新の技術によって大きな変更が出た場合は、別の作品へと変容することもある。

齋藤さんの扱う粘菌もですが、永遠と続きますよね。コントロールや予測が不可能なものとの成長こそが創造性なのではないでしょうか。

齋藤:

生物を使った作品に対しても「いつ・何をもって完成か」というのはよくされる質問としてあります。終わりは定義次第だとは思いますが、私は普段からペットを育てるように粘菌と日常生活を共にしているので、展示や実験に使用するというのは非日常的な出来事で、日常を区切っているという感覚です。そういう状況が起こらないとなかなかこの営みをフレーミングできないですね。しかし、終わらせ方というよりは「落としどころ」を常に考えているなと思います。それも予め設定していることではなく、今が一番の「見どころ」として表出するというイメージが合っている気がします。

危険を伴うテクノロジーと楽しむテクノロジーのケアの違い

筧:

ここで会場からいただいたコメントを紹介します。「原発にしろアイボにしろ、ケアする必要があることは変わらない。未知なものへの畏怖を覚えるのも自然だが、研究しつづけその状況を楽しむのが良いのではないか?」といただきました。

齋藤:

原発など危険性が大きい技術と、xlabのような人を楽しませる技術の違いはどのように捉えられるのか、登壇者のみなさんに聞いてみたいです。日本国内のメディアアートはヨーロッパでは王道的な、テクノロジーを用いつつ科学技術の裏側を顕にして批判をする、という姿勢に対して「ケアして戯れる」「巧みに触れ合う」というような印象があります。みなさんはいかがですか?

四方:

まず、原発に関しては巨大な資本が動いていて、労働者や危険性、廃棄物の問題を孕むなど、非対称で搾取的な構造を持っているということに触れなければなりません。原子力をコントロールはし切れないのに、その部分には目を背けて人を働かせるという支配的な構造があります。対してxlabやアーティストらは、それぞれの分野から持ち寄ったものが相互に触発され、人を楽しませたり、驚きを生んだり、励まし合ったりすることができます。ケアすることそれ自体は良いことのようですが、そもそもケアの必要がないものもありますし、一歩手前でケアする必要のあるものは作るべきか否かという議論もできます。その上で、原発のような技術とアートにおける技術ではケアする対象は全く異なるのではないかと思います。

また、日本では国境が地上にあったことは樺太を除いてほとんどなく、難民も少ないため、社会的な問題にあまり晒されてきていないという歴史があります。反対に多くの自然災害には直面していると思いますが、それ故にメディアアートなど現代美術の表現において、箱庭(コクーン)的な状況があるように思います。

久保:

原発のようなインフラに関わる技術もアイボやスマホのような個人が購入し所有できる技術も、それぞれに配慮やケアが必要になりますが、電力の安定供給という点で前者が後者の暗黙の前提になっているということは忘れられがちですよね。前者については既存の「安心・安全」をそのまま肯定しながら後者における自由度を享受するというのはなんかなぁと自分は思ってしまうわけです。人間と人間以外の存在の絡まりあいを新たに生みだすというのは、もっと気持ち悪くて不穏で不気味なものを伴うと思うのですが、展示された作品からそういったものはあまり感じられませんでした。震災遺構や原子力発電所に言及したのは、私たちが何かを作ったりそれを鑑賞して「楽しめる」ということを規定している条件自体にどう介入できるかを問題にしたかったからです。それをやろうとすると、耐え難いような気持ち悪さや不快さを受けいれるということを避けて通れないのではないかと。

筧:

原発の開発にアーティストが関わるとしたら、どのようにシステムが変わるだろうかと想像しました。個々人がアーティスト性、エンジニア性などの特性をもちながら交じり合うことで、批評的にも、創造的にもはたらき変容していくことが重要だと思います。

デザインの難しい概念をプロトタイプで具体化する試み

齋藤:

ここで会場にお越しの方から何かご質問があればお受けしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか?

会場からのコメント:

私はシステムエンジニアの仕事をしております。システム開発の世界にいると、要点を決めて実装するという中で、コントロールをコントロールし、それをまたコントロールする…という上位概念の連続にカオスになってしまっていると感じるのですが、どのようにこの動向を受け入れたら良いのでしょうか?

筧:

設計の議論がメタになっている中でもアクションをとれる範囲というのがあって、アクションが不可能になってしまうと、それは行き過ぎということになるのだと思います。僕たちが行なっているのは、メタ的な概念をプロトタイプによって具体に引き戻してバランスをとるという試みです。しかし議論のフォーカスが自然を含めどんどんメタ化しているという現状は否定できませんし、そこに向き合わざるを得ない現状があると思います。

久保:

詳しくは『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』という著作で論じているのですが、デザインできるものが増えるほどデザインできないものも増えると考えています。全てはデザインできる/コントロールできるという発想が何らかのデザイン/コントロールできないものを暗黙理に想定しているからこそ可能になるものだとすれば、この暗黙理に想定されている部分に働きかけてその可動域を広げるようなデザイン/コントロールはいかにして可能かということを考えていきたいと思っています。。

齋藤:

最後に「どのようにこの多様なラボラトリーで教鞭を執っているのか?」という質問が届いています。筧先生、いかがでしょうか?

筧:

基本的には先ほど言った動物園や放牧などといった実情ですが、一つのゴールを定めすぎずに、流れの中で価値をつくっていくということは意識しています。一方でそれだけでは研究室を運営していく上でのという指摘もあると思いますが、ある方向を向いているように見せる、再現可能な部分を示す、というのが大切だと思いますし、それは腕の見せどころだと感じています。その中で揺らぎをどう作るかというチャレンジでもありますね。昨年にはある人類学者の方がxlabを1年弱研究する、ということがあったので、彼が僕たちを観察して何を感じたかをお話しいただける機会も設けられたらいい設けたらいいなと思いました。

齋藤:

xlabでのラボラトリーライフを人類学者がメタに見つめたトークの実施という、まさに終わりではなく「落としどころ」の提示での締めとなりそうですが、想定していた以上に話題が多岐に広がり、付随する具体例もたくさん挙がり私も楽しかったです。本日はありがとうございました。

東京大学筧康明研究室 2024年度研究成果発表イベント

xlab Showcase 2024 ウェブサイト https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2024/

場所:本郷キャンパス内

展覧会:2024年3月9日(土)- 11日(月)12:00 – 20:00

研究発表会(3月10日(日)13:00 – 15:15)

トークイベント(3月10日(日)16:00 – 17:30)

「混淆と調和の探究」

登壇者:

四方 幸子(キュレーター/批評家)

久保 明教(一橋大学社会学研究科 教授)

筧 康明(東京大学 大学院情報学環 教授)

齋藤 帆奈(現代美術家/xlab 博士課程)

xlab Information Session 2024 筧康明研究室 2025年度夏季入試 研究室紹介&説明会(2024.5.31.)

2024年夏に実施される、2025年度東京大学大学院学際情報学府夏季入試(先端表現情報学コースおよび文化・人間情報学コース)において、筧研究室は修士課程・博士課程の大学院生を募集します。

研究室および受験に関心のある方は是非ご参加ください。

研究室では、Material Experience Designをテーマとし、アート・デザイン・エンジニアリング・サイエンスを架橋する研究や制作・実践を展開しています。出願期間に先立ち、筧康明研究室の活動紹介および所属メンバーによる受験・入学相談の機会をオンラインで設けたいと思います。

究室および受験に関心のある方は是非ご参加ください。

日時:2024年5月31日(金)

18:00〜18:30 研究室活動紹介

18:30〜20:00 所属メンバーによる質疑および相談会

場所:オンライン(Zoomでの実施を予定)

*申し込んでいただいた方に当日までにリンクをお知らせします。

https://xlab-info2024s.peatix.com/event/3946557/

東京大学大学院情報学環ウェブサイト http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

筧康明研究室ウェブサイト(研究概要やプロジェクトがご覧いただけます): https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/

Twitter: https://twitter.com/xlab_utokyo

先端表現情報学コース説明会(5月11日(土)10:30-16:30)

http://ptix.at/lV5oBd

文化・人間情報学コース説明会(5月18日(土)14:00-15:30)

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/event/20240425event

For the summer entrance examination of the Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo, Yasuaki Kakehi Lab (xlab) will hold an information session to introduce recent lab activities and to discuss with our members online.

If you are interested in the laboratory and the application process, please register and join the session.

Date & Time:May 31, 2024 (Friday)

18:00 – 18:30 Introduction of xlab

18:30 – 20:00 Conversation session with lab members

Venue: Online (via Zoom)

https://xlab-info2024s.peatix.com/event/3946557/

*The link will be provided to those who have registered by the day of the event.

Lab Web:

https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/

Twitter: https://twitter.com/xlab_utokyo

xlab Showcase 2024 “Well-tangled -混淆と調和” 開催のお知らせ(展覧会・予約不要 研究発表会およびトークイベント・要事前予約)

【イベント情報】

xlab Showcase 2024 “Well-tangled -混淆と調和”

東京大学筧康明研究室 2024年度研究成果発表イベントを開催いたします。

xlab Showcase 2024 ウェブサイト https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2024/

展覧会:2024年3月9日(土)- 11日(月)12:00 – 20:00

研究発表会:2024年3月10日(日)13:00 – 15:15

トークイベント:2024年3月10日(日)16:00 – 17:30

場所:本郷キャンパス内

詳細:https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2024/

展覧会3月9日(土)- 11日(月)は予約不要でご覧いただけます。なお、トークイベント中(10日16:00-17:30)は展示会場はご覧いただけません。

研究発表会・トークイベントは、3/10(日)に開催します(要事前予約)。

研究発表会とトークイベントの両方にご参加される場合は、それぞれのチケットが必要となります。ご予約はこちら:https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2024/

研究発表会(3月10日(日)13:00 – 15:15)

ラボメンバーによるポスター形式での研究発表を、前半(13:00 – 14:00)と後半(14:15 – 15:15)に分けて行います。前半と後半は発表内容が一部異なります。

トークイベント(3月10日(日)16:00 – 17:30)

「混淆と調和の探究」

登壇者:

四方 幸子(キュレーター/批評家)

久保 明教(一橋大学社会学研究科 教授)

筧 康明(東京大学 大学院情報学環 教授)

他

会場アクセス

展覧会:情報学環オープンスタジオ(中山未来ファクトリー)

研究発表会:工学部2号館2階展示室

トークイベント:工学部2号館2階221教室

「Signs of Water」いちかわ芸術祭に出展します

筧康明が主宰する東京大学大学院の研究グループのメンバーによる共同制作

Kuan-Ju Wu + 開元 宏樹+筧 康明

筧康明が主宰する東京大学大学院の研究グループのメンバーによる共同制作。フィジカルインタフェースや素材研究を軸に、メディアアート、デザイン領域の活動を展開する。Ars Electronica Festivalや文化庁メディア芸術祭などに出展、受賞。

いちかわ芸術祭では、特設コーナーに作られた暗室で「Signs of Water」を展示します。

Signs of Water

本作「Signs of Water」は、生命や自然に不可欠な素材である水を用いて、コンピュータ制御と水面のマテリアリティを結合させる試みを行うインスタレーション作品です。超音波振動を水槽の底面裏から与えることで、水面にピクセル状の隆起を生み出します。この隆起は、プログラムによって動的かつ機敏に操作され、水面上に多様なアニメーションを形成します。同時に、光の反射や水面の揺らぎを通じて、デジタル制御下であっても水はそのマテリアリティを保持し、隆起が消失した後はすぐに自然な佇まいを取り戻します。本作は、自然と人間の間の豊かな関係を、メディア技術を通じてどのように創造(または再構築)することができるかを問いかけます。

Our work ‘Signs of Water’ is an installation that utilizes water, a material essential for life and nature, to explore the integration of its materiality with computer-controlled expression. Ultrasonic vibrations applied from beneath the water tank’s bottom surface create pixel-like swells on the water. These elevations are dynamically and sensitively controlled by computational programming, forming a variety of animations on the water’s surface. Despite being under digital manipulation, the water retains its inherent properties through reflections and ripples, reverting quickly to its natural state after the swells subside. This piece raises a question: how can media technology be used to create (or recreate) a rich interplay or relationship between nature and humans?

会期:2024年1月16日(火)―3月10日(日)

会場:千葉県立現代産業科学館

開館時間:9:00―16:30 最終入館は 16:00

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、2 月 27 日(火)

入館の際は千葉県立現代産業科学館の入館料が必要です。

一般 300 円/高・大学生 150 円 *中学生以下・65 歳以上・障害者手帳をお持ちの方は無料

主催:千葉県誕生 150 周年記念いちかわ芸術祭実行委員会

いちかわ芸術祭

https://ichikawa-artfest.jp/

ZOU-NO-HANA FUTURESCAPE PROJECT 2023に出展します

12月8日(金)〜10日(日)に横浜・象の鼻パークで開催されるZOU-NO-HANA FUTURESCAPE PROJECT 2023に今年もxlabが参加します。

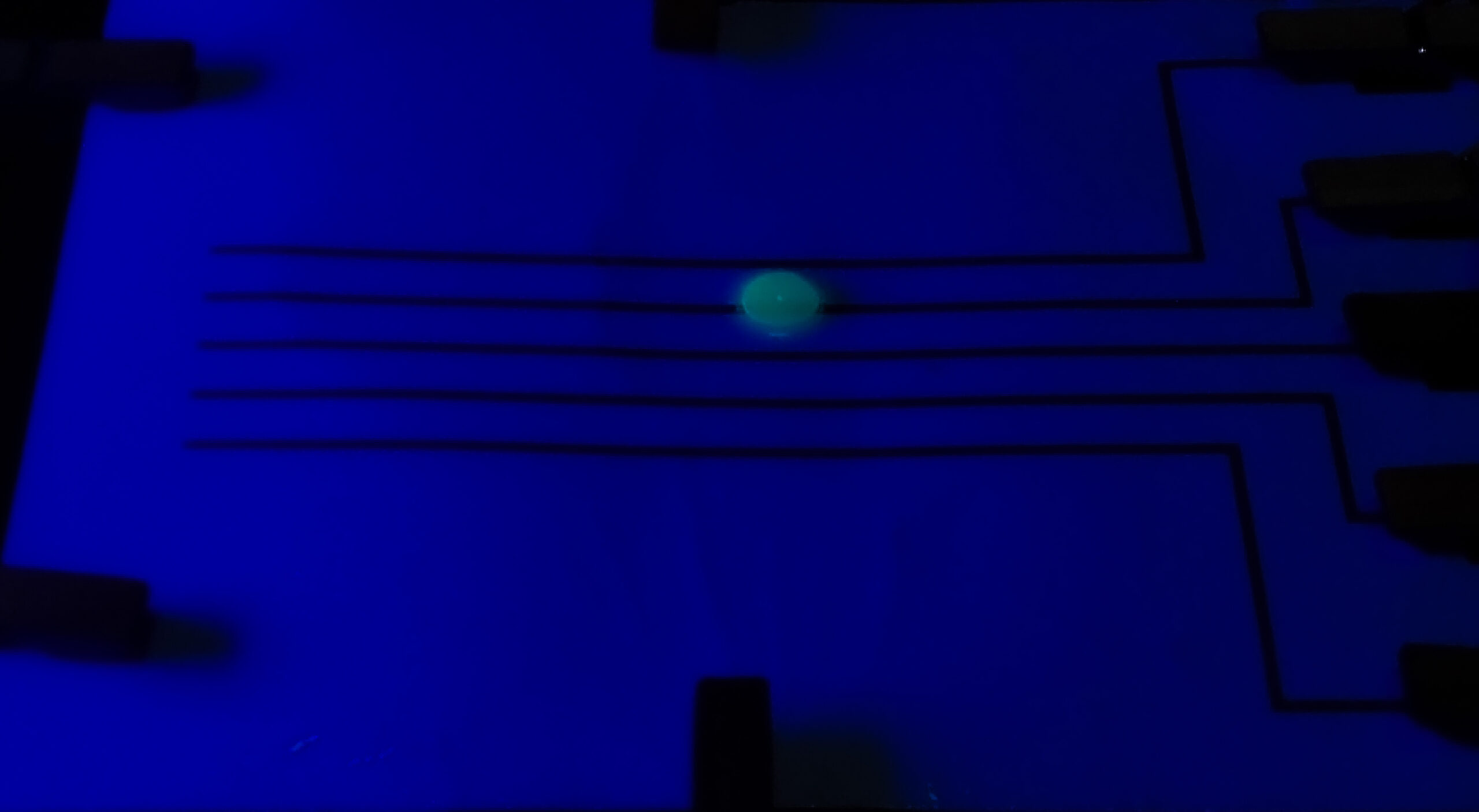

場を制御し液体の濡れ性を変化させるエレクトロウェッティング(Electrowetting)という現象をもとに開発された印刷回路による水滴制御手法を用いて、液体に動きを与え、振る舞いを引き出します。本作では、発光するインクを混ぜた水を媒材として、それぞれの展示台の上でささやかな光のパフォーマンスを展開します。是非会場にお越しください。

会期: 2023年12月8日(金)〜 12月10日(日)

時間: 16:30 ー 21:30

会場: 象の鼻テラス・象の鼻パーク 広場エリア(山下臨港線プロムナード下)

料金: 無料

https://fsp.zounohana.jp/2023/

作品紹介ページ:

GleamDrops / GleamDrops 東京大学筧康明研究室(東京大学) / Yasuaki Kakehi Lab. (The University of Tokyo)

https://fsp.zounohana.jp/2023/programs/gleamdrops/