xlab Information Session 2025 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 筧康明研究室 2026年度夏季入試 研究室紹介&相談会

2025年夏に実施される、2026年度東京大学大学院学際情報学府夏季入試(先端表現情報学コースおよび文化・人間情報学コース)において、筧研究室は修士課程・博士課程の大学院生を募集します。

研究室では、Material Experience Designをテーマとし、アート・デザイン・エンジニアリング・サイエンスを架橋する研究や制作・実践を展開しています。出願期間に先立ち、筧康明研究室の活動紹介および所属メンバーによる受験・入学相談の機会をオンラインで設けたいと思います。

研究室および受験に関心のある方は是非ご参加ください。

日時:

2025年6月6日(金)

18:30〜19:00 研究室活動紹介

19:00〜20:00 所属メンバーを交えたQ&Aおよび相談会

場所:

オンライン(Zoomでの実施を予定)

下記から事前申込をお願いします。

https://xlab-info2025s.peatix.com/

関連情報サイト

東京大学大学院情報学環ウェブサイト

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

文化・人間情報学コース説明会(5月31日(土)14:00-15:30)

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/event/20250408event1-2

Yasuaki Kakehi Lab. is now accepting applications for Master’s and Doctoral students for the 2026 academic year at the Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo, with entrance examinations to be held in the summer of 2025.

Our lab engages in research and creative practice under the theme of Material Experience Design, bridging the fields of art, design, engineering, and science.

Prior to the application period, we will be holding an online session to introduce the activities of xlab and to provide an opportunity for prospective students to ask questions about the entrance examination and admission process.

We warmly welcome anyone interested in the lab or applying to the program to join us.

Date & Time:

June 6, 2025 (Friday)

18:30 – 19:00 Introduction of xlab

19:00 – 20:00 Conversation session with lab members

Venue

Online (via Zoom) *The link will be provided to those who have registered by the day of the event.

Please register in advance via the following link:

https://xlab-info2025s.peatix.com/

Related Website

Lab Website

https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/

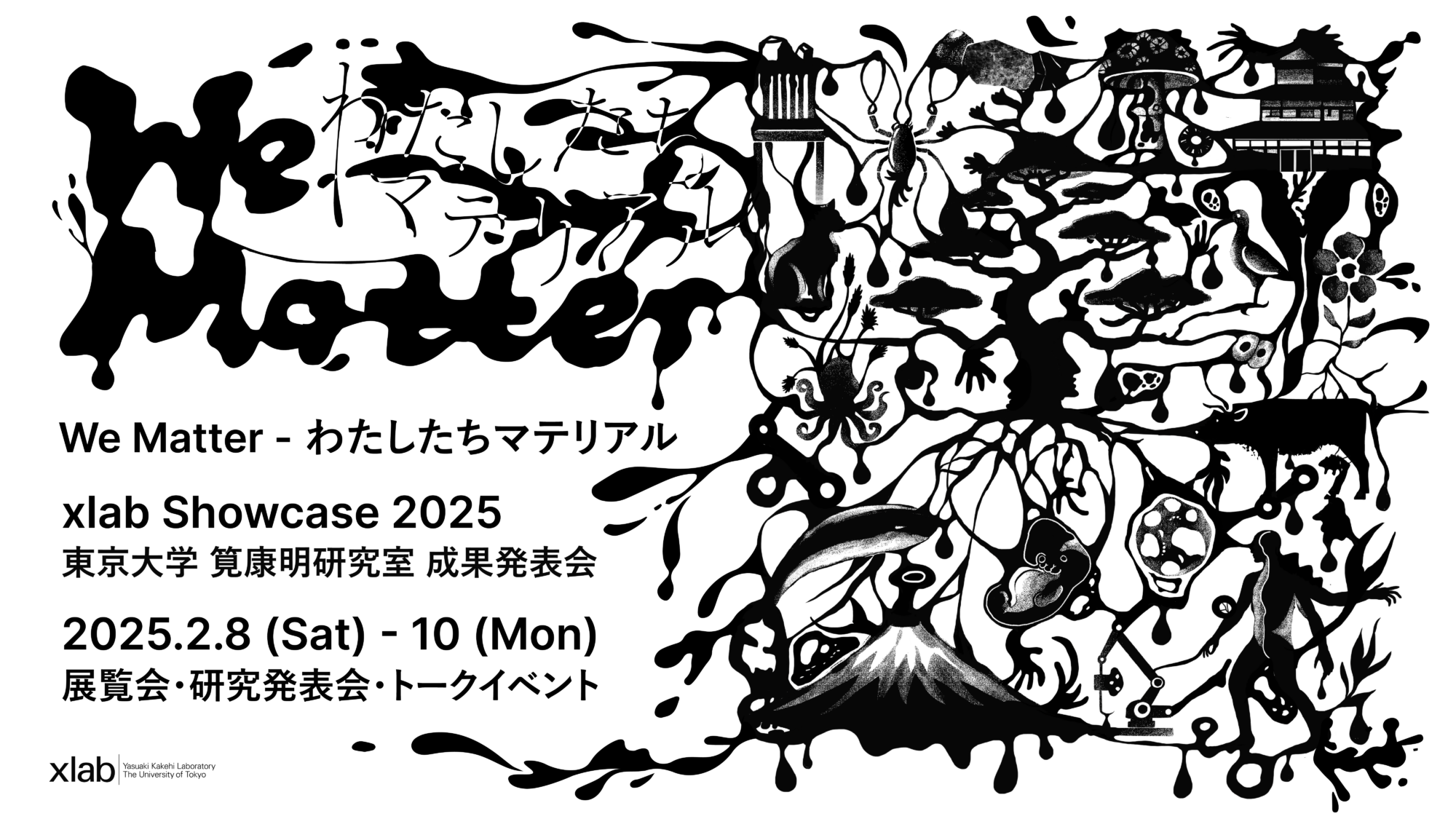

xlab Showcase 2025 のお知らせ

「We Matter – わたしたちマテリアル」2025.2.8 (Sat) – 10 (Mon) 12:00-19:00 (JST)

xlab Showcase 2025 東京大学 筧康明研究室 成果発表会

2月8日(土)から2月10日(月)の3日間、東京大学本郷キャンパス 工学部2号館1階 13BC演習室にて研究成果のプロトタイプ作品を展示します。※予約不要

From February 8 (Sat) to February 10 (Mon), we will be exhibiting our work in Room 13BC (1st floor), Faculty of Engineering Building No. 2, at the University of Tokyo’s Hongo Campus, the University of Tokyo iii. No reservation required.

詳細は以下からどうぞ

Teaser site:https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/showcase2025/

INTER BEE IGNITION × DCEXPOにて展示

<展覧会概要>

展示:Inter BEE 2024

開催場所:幕張メッセ

期間:11/13(水)〜11/15(金)

展示内容:ソフトセンサ

https://t.co/Cfl5jqzShb

本日から幕張メッセで開催されているINTER BEE IGNITION × DCEXPOにて3Dプリントソフトセンサをはじめとする柔らかいインタフェースを展示しています。

デジタルファブリケーション技術を活用して、3Dプリンタで一体で出力できる柔らかいコントローラやインタフェース研究・開発を行なっています。立体的な格子構造を導電性材料でプリントすることで、その変形をコンピュータで取得するインタフェースとして活用することが可能になります。今回の展示では、ゲームコントローラ、ウェアラブルデバイス、ペングリップなど、本技術を活用したインタフェースの応用例を紹介します。

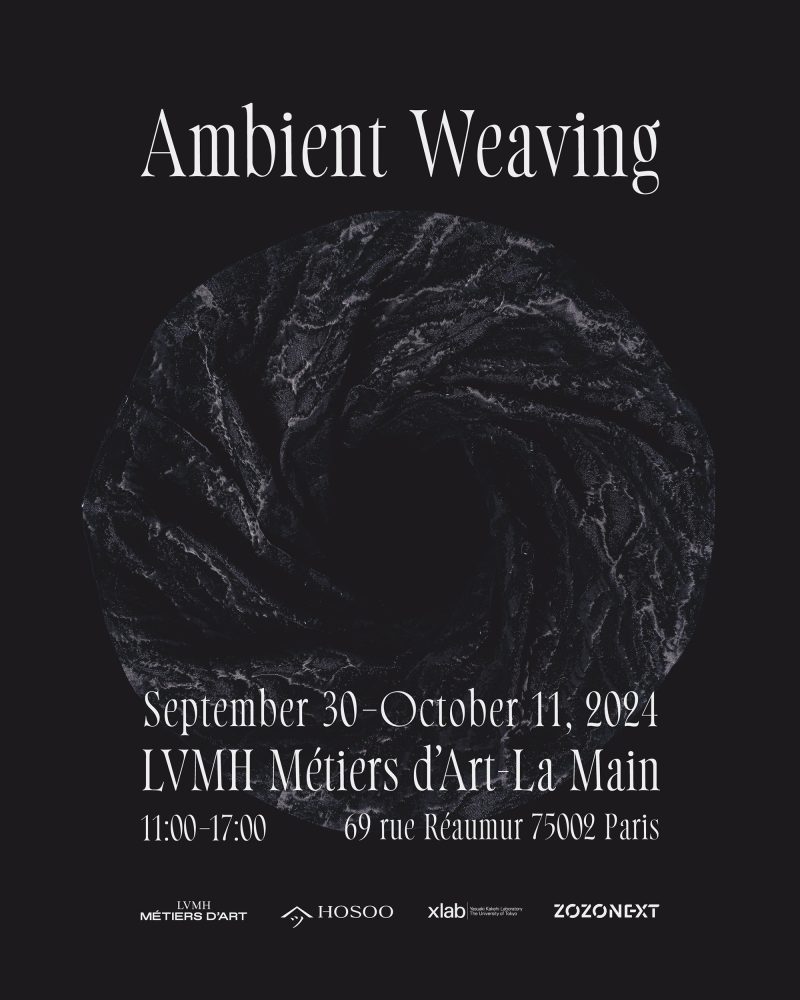

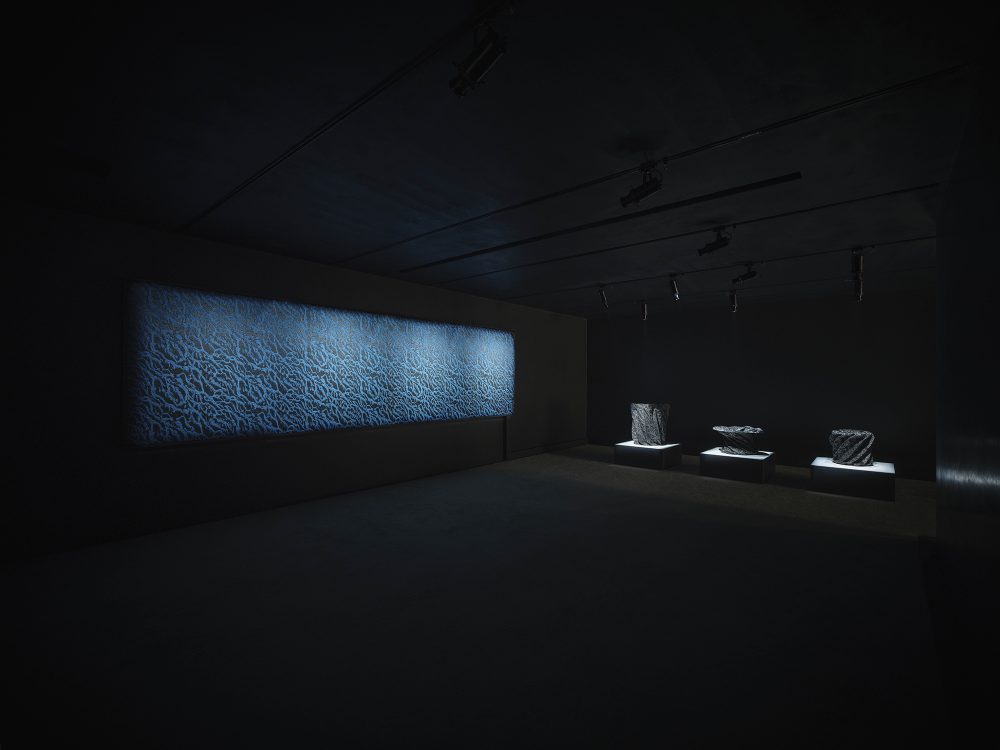

LVMH メティエ ダール パリのショールームにて特別展「Ambient Weaving」を開催

東京大学筧康明研究室、京都の西陣織を代表する老舗HOSOO、株式会社ZOZO NEXTによる特別展「Ambient Weaving」が、LVMH メティエ ダールの主催で2024年9月30日(月)から、パリのショールーム「La Main (The Hand)」にて開催されます。伝統と革新の融合を浮き彫りにするこのエキジビションは、伝統的なクラフツマンシップの革新と発展を目指すLVMH メティエ ダールの取り組みを体現しています。

筧研究室は、12世代にわたり京都で西陣織の伝統を継承し、2023年にLVMH メティエ ダールとパートナーシップを締結したHOSOO、ZOZO NEXTとともに、伝統工芸と先端テクノロジーを組み合わせた機能性と美しさを両立する新たなテキスタイル開発に関する共同研究プロジェクトに取り組んできました。「Ambient Weaving」は、2020年から続くプロジェクトの過程で創出したコンセプトであり、その中で生み出された「環境情報を表現する織物」「環境そのものが織り込まれた織物」を指します。本展覧会は、そのさらなる発展として「環境を形づくる織物」の可能性を模索し、色や光などの環境的ニュアンスと共鳴する新たなテキスタイルのビジョンを打ち出しています。

テクノロジーによって環境との関わり方が再定義される時代において、このプロジェクトはその進歩がどのように文化および自然の環境に変革をもたらすかを探求しています。その結果生まれたテキスタイルは、単なる織物を超え、空間と自然の概念に挑み、再定義するメディウムとなります。研究成果を礎とした革新的で洗練された西陣織は、環境の変化に呼応する最先端の要素を織り込み、300年以上にわたりHOSOOが受け継ぐ織物の伝統と現代性を見事に融合しています。

<展覧会概要>

展覧会名 :LVMH メティエ ダール 特別展「Ambient Weaving」

会期 :2024年9月30日(月)~10月11日(金)

会場 :LVMH メティエ ダール ショールーム「La Main (The Hand)」

住所 :69 Rue Réaumur, Paris 75002

開館時間 :11:00 – 17:00

入場料 :無料

LVMHメティエ ダール

2015 年の創設以来、LVMH メティエ ダールは 五大陸にまたがるコミュニティとして活動してきました。 これは、持続可能性に常に重点を置きながらイノベーションを促進し、大幅な排出量削減と生産プロセスの合理化を可能にする、先進的な思考を持つマニュファクチャーと職人のグローバルなネットワークです。ラグジュアリー産業において豊かな伝統と世界トップクラスの専門知識を持つ皮革なめし加工、牧畜、印刷加工、金属加工を含む、卓越した技術を誇るサプライヤーの集合体を形成しています。

牛革および羊革に関して言えば、LVMH メティエ ダールはフランス、イタリア、スペインに拠点を築いています。すなわち、原材料供給源となる牧畜についてはドメーヌ・デ・マシーフをパートナーに選び、革なめしと仕上げ加工についてはレ・タンヌリ・ルー、マソーニ、リバ・ギシャとの提携で、極上のカーフおよびラムスキンの供給を確保しています。レザーのプレタポルテ縫製については、高いノウハウを持つロバンスに投資しています。

エキゾチックレザーに関して同様の取り組みがなされ、LVMH メティエ ダールは、アフリカ、オーストラリア、米国で、「アニマル・ウェルフェア」認証を受けた施設のネットワークを構築することで飼育のトレーサビリティを確保するとともに、クロコダイルレザーの鞣しと仕上げ加工のスペシャリストとて国際的に認知されているヘンローンレザー社(シンガポール、イタリア)を傘下に置きました。またスペインのバレンシアに拠点を置く、リザードやパイソンのなめし加工においてトップクラスの技術を誇るベルデベレーノ社の株式の大部分を取得しました。

LVMH メティエ ダールはまた、欧州やアジアを拠点として、ラグジュアリーメゾンに最高級のメタルピースを供給しているメーカーであるメネガッティ、GBJM、ジェイドをパートナーとして組み入れています。

さらに2022年12月に日本における活動拠点としてLVMH メティエ ダール ジャパンを設立、2023年4月には世界屈指のデニム生産地として知られる岡山県のデニム生地マニュファクチャーであるクロキ株式会社と日本初のパートナーシップを締結しました。

株式会社 細尾/ HOSOO

元禄元年(1688年)、京都・西陣において織屋として創業しました。

京都の先染め織物である西陣織は1200年前より貴族をはじめ、武士階級、さらには裕福な町人達の圧倒的な支持を受けて育まれてきました。細尾は帯やきものといった伝統的な西陣織の技術を継承しながら、革新的な技術とタイムレスなデザイン感性を加えることによって、唯一無二のテキスタイルを生み出し、国内外のラグジュアリーマーケットに向けて展開しています。

本社:京都市中京区両替町通姉小路下る柿本町412

代表:細尾 真孝

詳しくは https://www.hosoo.co.jp をご覧ください。

東京大学筧康明研究室

東京大学大学院情報学環は、2000年に学際情報学府と共に創設された大学院です。東京大学全学にわたる「情報」をめぐる諸領域を流動的に連携させる学際的ネットワーク組織として設計されました。2018年に情報学環にて立ち上げられた筧康明研究室(主宰:筧康明教授)では、理工学、アート、デザインなど多岐に渡る専門性を持つメンバーが所属し、マテリアル・エクスペリエンス・デザインをコンセプトに先端的なフィジカルインタフェース研究、およびそれらを活かした体験設計やアート表現に関する学際的な活動を展開しています。

東京大学大学院情報学環 公式サイト: https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/

東京大学大学院情報学環 筧康明研究室: https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp/

株式会社ZOZO NEXT

ZOZO NEXTは「Create the Future of Fashion and the NEXT Big Thing.」をミッションに掲げ、ファッション領域におけるユーザーの課題を想像しテクノロジーの力で解決することで、より多くの人がファッションを楽しめる世界の創造を目指しています。ファッションを数値化し、科学的に解明するための研究機関「ZOZO研究所」やファッションの未来に影響を与える6領域のテーマでZOZOグループの新規事業の創出を目的とする「MATRIX」などでR&Dをおこなっています。

株式会社ZOZO NEXT 公式会社サイト:https://zozonext.com/

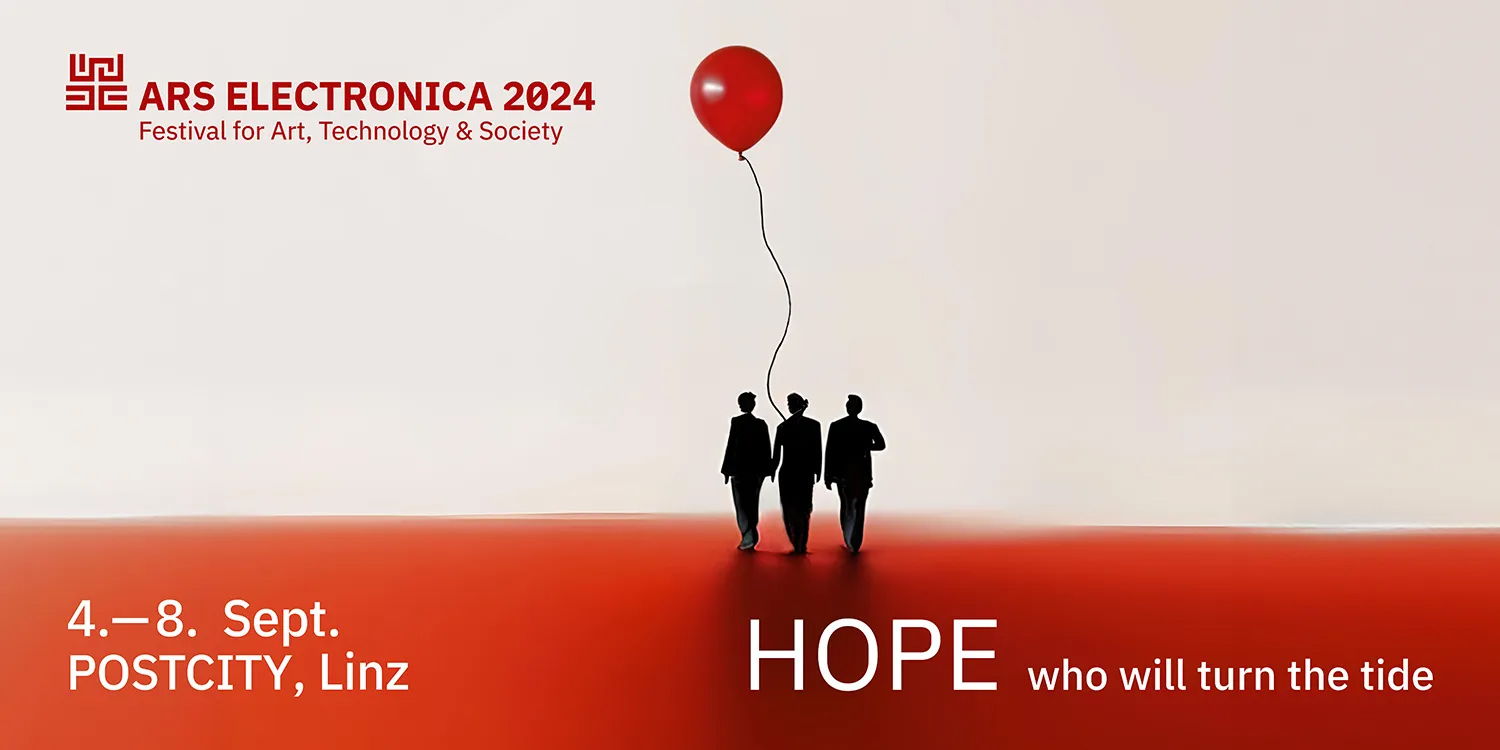

Ars Electronica Festival 2024で東京大学筧康明研究室「Well tangled -Harmony amidst Chaos-」を展示します

オーストリアリンツで2024年9月4日から8日に開催されるArs Electronica Festival2024にて、東京大学筧康明研究室 xlab 「Well tangled -Harmony amidst Chaos-」を展示いたします。

Yasuaki Kakehi Lab, The University of Tokyo

Well tangled -Harmony amidst Chaos-

Ars Electronica Festival 2024 Features Exhibition

https://ars.electronica.art/hope/en/features/

Ars Electronica Festival

4-8 September 2024 POSTCITY

hhttps://ars.electronica.art/festival/en/

Signs of Water – Mirror

Kuan-Ju Wu + Ekaterina Kormilitsyna + Yasuaki Kakehi

Signs of Water – Mirror explores water as a medium to reflect environmental meaning. An array of water plates, each with a mechanism to move floating objects, starts empty but gradually fills with serendipitously added found venue artifacts. Sensor data triggers object movements, prompting viewers to notice hidden patterns and their correlation to the immediate environment. This dynamic interplay entangles water, objects, data, and reflections, questioning the creation and nature of meaning.

Efficiency of Mutualism

Dorita Takido

In this work, various power generation mechanisms are combined: fuel cells utilizing microorganisms coexisting with plants, algae fuel cells using photosynthesis, and fuel cells employing water electrolysis. Plant growth is enhanced by electrical stimulation, as the weak electricity generated by each fuel cell is returned to the plant. This study offers a chance to reconsider the ideal form of circulation and the relationship between human-used electricity and nature.

Braided Crawlies

Yumi Nishihara + Yasuaki Kakehi

Braided Crawlies is a kinetic installation in which a colony of braids curve, bend, compress and stretch. For each kumihimo (Japanese traditional braid), a strand that controls its shape-change is interwoven in different patterns, enabling each variant to form unique shapes when the strand is pulled. This hybrid craft work attempts to derive expressions of materiality to overcome mechanical control and create value by incorporating advanced functionality into the beauty of traditional crafts.

Ars Electronica Festival web site:

https://ars.electronica.art/hope/en/